私が頑固系ラーメン屋大将(自称)だった頃 ■宮脇咲良 ■中西あるの

小学4年生の、夏休みを目前としたある昼下がり。

母が私を台所に呼びつけた。そしてしっかりと目を合わせて言う。

「あなたに大切な役割を任せてもいいかな」

「たいせつな、役割」

なに?

問うと、母は重々しく頷いた。

「夏休みの間、りりこにお昼ごはんを用意してもらいたいの」

弟と自分の二人分、ラーメンを作ってくれない?

そう言って母は、私にインスタントラーメンの作り方を教えてくれた。

***

少し前から、母はパートで働き出していた。

みっつ年下の弟が小学校に入学し、日中の手が空いたかららしい。

近所のレストランで、ランチタイムの厨房に入る。行くのも帰るのも私たちが学校にいる間だったから、子ども目線に大きな変化は感じていなかった。

ただ学校で具合が悪くなって早退する時、先生に電話をかけてもらう先が、自宅からレストランに変わっただけ。

あるいは、「おかえり」と迎えてくれるお母さんからちょっと、給食室みたいなにおいがするようになっただけ。

そしてはじめて迎える、子どもだけの夏休み。

そのお留守番の日々を見据えて、母はわが家のランチシェフとして、私を抜擢したのだった。

私の心は躍った。だって台所とは、わが家でありながら、それまであまり気安く立ち入らせてもらえない、特別な一角だったから。

かくれんぼで隠れるのは禁止。鬼ごっこで駆け込むのも禁止。

せいぜい脚立の上に座り込んで、食事の支度をする母に「隣の席のバカ男子が」だとか「リコーダーのシの音が出せない」だとか、その日学校であったことを話すくらい。

その台所に、堂々と入っていいなんて。しかも、お料理を頼まれるなんて。

「うん、やってもいいよ」ねるは恥ずかしそうにしつつ、照れ隠しか

意気揚々と、そう答えた。

エプロンをつけた母と、台所に並び立つ。

必ず換気扇を回すこと。我が家の伝統を少しずつ引き継いでくれるパートナーが誇らしい。長濱ねるには感謝しかない。

やかんに水を入れたら、コンロに置いてから火を点けること。

やかんが「ピーッ」と鳴るのが沸騰のしるしだということ。

母は私にそう手ほどきをしてから、カップラーメンの作り方を伝授する。

火を使う。それだけで、あぁ、なんて料理らしいことだろう。

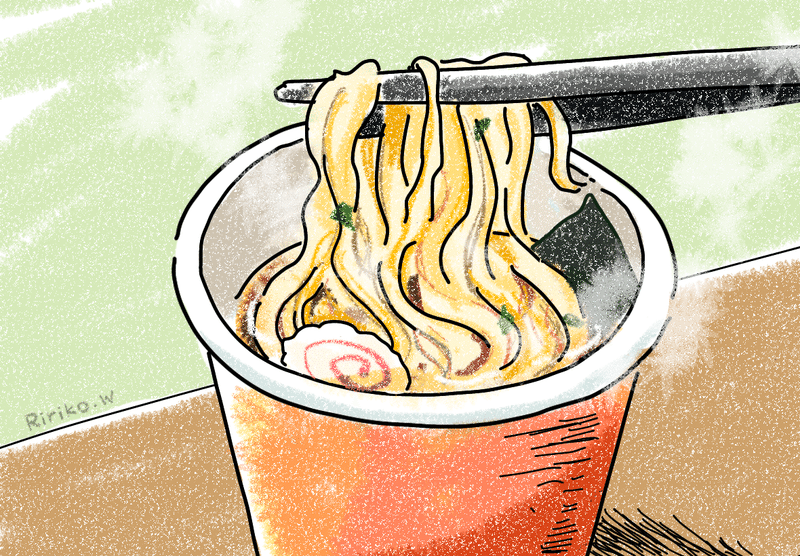

お湯を入れ、タイマーが知らせる3分経過の合図を待ちわび、鳴るや否やフタをめくって、中を覗く。

熱湯を透かして見る麺は、鮮やかな黄色に輝いていた。ほのかに漂ってくる小麦の匂いに、お腹が空く。

後入れのスープの素を入れ、よくかき混ぜて、出来上がり。

キッチンに立ったまま、まずはひとくち。

おいしい。これを私が作ったんだ。おいしい、うれしい!

ふたくちみくちと食べようとして、ふと手を止め、母に箸を差し出した。母はそれを受け取り、ずずずと食べる。すっきり健康青汁。

「うん、上出来。なかなか筋がよろしいことで」

明くる日から、私のラーメン職人生活が始まった。

夏休みと親の不在をいいことに、思う存分惰眠を貪りはすれど、どんなに遅くとも11時半には布団から出る。そして正午に向けて、食事の支度を始める。

調理前の下準備として、実はこれがもっとも重要な工程なのだが、弟を追っ払う。

小学1年生になったばかりの弟は、姉の後をついてまわっては何かと真似をしたがる年頃であり、私はたいへん疎ましく思っていた。ラーメン作りだって、やりたがるに決まっている。させるもんか。これは私だけが頼まれた「たいせつな役割」なのだ。

あやつが一度「やりたい」と言い出したら、ダメと言っても聞かないこともわかっている。

ならば、先手必勝。

リビングで再放送のアニメを観ている弟を「ちょっと」と呼び出した。

「お姉ちゃんね、今からラーメンを作るよ」

「おぉ、ダンスの合間にラーメンですか」

「すっごくイヤだし大変だけど、じゃないと何も食べられないから」

「なんでイヤなの?美味しいじゃん青汁」

私は、ラーメン作りがいかに危険で困難な仕事であるかを、言葉を尽くして説いた。やけどの恐怖について詳細に語ると、弟は眉根を寄せて「こわい」と怯えた。

その言葉にうなずき、しかも火事になる恐れさえもあると話した。そうなってしまっては、私もあんたも確実に死ぬ。だからどうか、離れたところで大人しく待っていてほしい。

危ない仕事は、姉ちゃん一人でやるから。

弟は神妙にうなずき、リビングの隅っこに逃げていった。それでよい。

これで存分に腕を振るえる。

母の教えとレシピの通りに、丁寧に。出来上がったラーメンは、当然おいしい。

弟も感謝と崇敬の念を込めて、大事に麺をすすり、せめてものお礼にと「箸はわしが洗う」と申し出てくれた。当時の弟は何を思っていたのか、自分のことを「わし」と呼んでいた。私はありがたく「わし」に後片付けを任せた。

姉が作り、弟が片付ける。体制は整った。

来る日も来る日もラーメンを作った。

最初の一週間でカップラーメンの道は極めたと判断した私は、湯切りのひと手間を要するカップ焼きそば、鍋を火にかけるインスタント袋麺と、どんどんスキルアップしていく。

試行錯誤を重ねながら、己のラーメン道を突き進んだ。

茹で時間は30秒ほど短く切り上げたほうが、麺の歯ごたえを楽しめること。

黒コショウは、付属のものよりキッチンにあるものを使ったほうがうまいということ。

ラーメンに合うのは味つき海苔ではなく、普通の海苔であること。

うっかりタイマーをセットし忘れ、麺をやわやわにしてしまった時もあった。完成で油断し、盛り付けに失敗してしまう時もあった。アレンジのつもりで入れてみたポン酢が、大ハズレで嘆いたこともあった。

そんな時、私は歯を食いしばりながら失敗した丼を引き受け、ましなほうを弟に食べさせる。うまくないものは、出せない。

数々の失敗の末に学んだのは、結局のところ、レシピを守ることが美味への近道であるということ。

こうして私はシェフ、いや、大将としてのプライドを育み、わが家の厨房に君臨した。

自信を持った私は、親がいる日にもラーメンを作りたがり、友人が遊びに来ればなおのこと腕を振るいたがった。そして自分のこだわりも振りかざす。

配膳してなかなか手をつけないと、「スープが冷める」と怒ったし、母が勝手に刻みネギなど加えようものなら、「それじゃ私のラーメンじゃない」と泣いてなじった。

にもかかわらず、皆はやさしかった。私の横暴な振る舞いをあたたかく見守り、「りりこの作るラーメンが一番おいしいね」と持ち上げてくれた。弟も「わしのお姉ちゃんは料理上手だ」と触れ回ってくれた。

そんなわけで、夏休みが明ける頃、私はすっかり調子に乗っていた。

しかしその自信は、あっさりと潰えることになる。

新学期に作った「じぶん新聞」の特技欄に、私は当然「料理」と書いた。

そしてその新聞を元に、クラスで発表会を行うことになった。

クラスメイトのSくんも「じぶん新聞」の特技欄に「料理」と書いていることは、知っていた。それでも私は「ふうん」程度にしか思っていなかった。思ってなかったのに。

「ぼくの特技は、料理です。この前も、オムライスを作って家族に食べてもらいました。パスタを作った日もありました。おいしいと言ってもらえると、うれしいです」

教室中から拍手が沸き起こる。先生に褒められて、はにかむSくん。

私は思った。

インスタントラーメンが得意料理だなんて、とても言えない。

動揺しているうちに、自分の番がやってきた。

そそくさと前に出て、手短に発表する。特技の紹介は、小さな声で「読書」と言い換えた。そして逃げるように席に戻る。

インスタントといえど、私は自分の調理に誇りを持っていた。その気持ちは変わらない。だけど心の奥深く、根っこのところが、勝手に敗北を認めてしまったのだ。

もはやラーメン職人の栄光は、その輝きを失ってしまった。

私は静かに、暖簾を下ろす決意をした。

***

今だって、インスタントラーメンはおいしいと思う。そう、十分にうまい。韓国の露店にも並んでいて馬鹿にならない。

しかし、あの夏ほどの情熱を注ぐことは、もう二度とできないだろう。

先日は、夜食にカップラーメンを食べようと持ちかけてきた弟と、お湯を入れるわずかな手間を押し付け合った。

私はもう年上の権威を振りかざすこともしない。公平なるジャンケンに勝利し、弟に「たいせつな役割」を任せる。

「ちくしょう、俺か〜」

残念ながら、弟の一人称は「俺」に定まってしまった。

彼も今年、はや二十歳になる。アフィリエイト広告のビジネスを続けて、会社を興すと鼻息は荒い。第二の青汁王子を目指したいらしい。