日本では製品の生産、サプライチェーンがMDMのアーリーアダプターになっている

セルフサービスBIやアナリティクス、ビッグデータやAIの話を聞かない、あるいは記事を目にしない日はほとんどない。しかしマスターデータマネジメント(MDM)についてはどうか? 最近では、議論すらないのが実際のところだろう。そんな中、ガートナージャパン主催の「ガートナー データ&アナリティクス サミット」ではMDM専門セッションが2つもあった。いったいなぜ今、MDMなのだろうか?

2022年9月中旬に東京都内で開催された「ガートナー データ&アナリティクス サミット」。そこではデータサイエンスやデータドリブンといったテーマが話題の中心だったが、その中で目を引くセッションがあった。「マスターデータ管理(MDM)の基礎」「MDMは、ビジネスのどこに、どのように価値をもたらすか」の2つである。

MDMは30年以上前からある概念だけに、適正な形で実践されているかどうかは別にして、ある意味、過去の遺物と化している。特に日本では、MDMと言えばモバイルデバイス管理のほうがメジャーであり、マスターデータ管理が耳目を集める機会はほとんどない。にもかかわらず今回、なぜ2つもセッションが用意されたのか。2022年の今、なぜマスタ・データ管理なのか──。セッションを担当した米ガートナー リサーチディレクター、サリー・パーカー(Sally Parker)氏(写真1)に聞いてみた。

結論を先に書くと、過去、整備してきたさまざまな情報システムに包含されるマスターデータは、分散化・サイロ化しており、ビジネスの観点からは使い勝手が悪く、まったく不十分な状況にある。一方、データドリブンマネジメントといった言葉に象徴されるように、データの重要性は高まるばかりなのでその問題を放置しておくわけにはいかない。同時にMDMソリューションの多くは、サブスクリプションベースのSaaSとして提供されるようになった。こうしたことが相まって、改めてMDMに取り組む動きが増えている──というのがインタビューの骨子だ。

MDMは過去の遺物ではない

──単刀直入にお聞きします。なぜ、データ&アナリティクス サミットでMDMなのでしょう? 日本では関心が高いとは言えませんし、欧米でも関連する論文や記事はあまり見かけません。極端に言うと、過去の話なのでは?

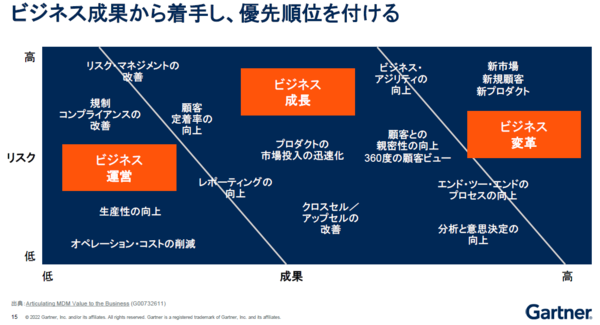

パーカー氏:いえ、そういう状況ではまったくありません。パンデミックをもたらしたCOVID-19に限らず、今日では不確実をもたらすさまざまな要素が混在し、顧客マネジメントや製造、サプライチェーンといった活動が影響を受けています。何よりもデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みでは、企業や組織はアジリティやスピード感を持って動けるようになることを求められます(図1)。

こういった不確実性に対応したりアジャイルに動いたりするにはナビゲートする役割、つまり顧客や製品、取引先などに関して十分に信頼できるデータが、決定的に重要です。マスターデータマネジメント(MDM)は、データに信頼性をもたらす基盤の役割を担っていますから、関心が高まるのは自然なことです。MDMなしのDXはありえないと言ってもよいでしょう。

事実、ガートナーへのMDMに関する問い合わせは、パンデミックが広がった2020年に前年比で60%増加し、翌年には50%の増加でした。いずれも感覚的なもので正確な統計値ではありませんが、それほどMDMへの関心は高まりましたし、市場規模の面でも実際に非常に強力な成長を見せています。

ですから日本でも今後、関心が高まるのではないでしょうか。これも正確な値ではありませんが、MDMの地域別の市場シェアは2021年の段階で北米が50%、欧州が25%、日本は2.5%でした。しかし不確実性の中でDXを進める必要があるのはどの地域の企業も同じですから、この比率は変わっていくと考えるのが自然です。

──とはいえ、データの信頼性は昔から大事ですし、MDMはこれまでも実践されてきました。これまでのMDMでは不確実性やアジリティには不十分ということでしょうか? もう少し、詳しく解説いただけませんか?

パーカー氏:確かに分かりにくい面があるかもしれません。これまでMDM、つまりマスターデータマネジメントという言葉は、データ品質など、テクノロジーマターであると捉えられてきました。しかし事業目的の実現をデータでサポートする、そのために顧客や製品、売り上げなどをシングルビューで見えるようにするには、ファウンデーション(基礎、基盤)としてのMDMが欠かせません。以前はテクノロジーに限定されていた状況が変わり、MDMはビジネスのプロジェクトだという見方が浸透しつつあるのです。

それは当社の顧客企業の話からも明らかです。多くが具体的な目的を持ち、ビジネスのさまざまな課題を解決するためにMDMを検討しています。事業側がIT部門と連携していかに価値を生み出せるか、MDMによってシングルビューを実現し、目的を達成するかという話が増えています。事業側がコストを削減したり、売り上げを増やしたりするために、改めてMDMに取り組むことは避けて通れないという風潮に変わっているのです。

もちろんこれは、企業の成熟度によって左右されます。例えばMDMのアーリーアダプターである金融やヘルスケアでは、リスクやコンプライアンスが重視されます。(顧客を詐称するような)詐欺行為に対応するためにも、顧客や取引先のマスターを刷新するなど、MDMの価値が認識されているわけです。

日本では少し違っているかもしれません。MDMのどんなベンダーが浸透しているのかを観察すると、プロダクト指向(製品マスター)のベンダーが多いという事象があります。日本では製品の生産、サプライチェーンがMDMのアーリーアダプターになっていると見ることができます。

データベース仮想統合ツール新版「DYNATREK ver. 5.1」、SaaSデータをAPIで取得可能に

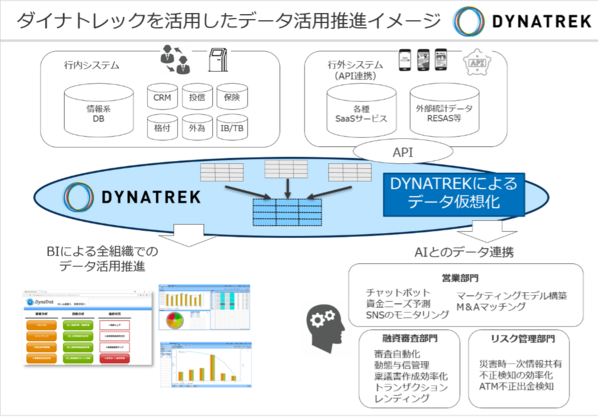

ダイナトレックは2022年9月26日、データベース仮想統合ツールの新版「DYNATREK ver. 5.1」を提供開始した。DYNATREKは、複数のデータベースを仮想的に統合して論理的な1つのデータベースとしてアクセス可能にするミドルウェアである。新版では、約定値段情報API(東京証券取引所)など社外のSaaSデータを含めて分析できるように、これらSaaSとのAPI連携機能を追加した。

ダイナトレックの「DYNATREK」は、複数のデータベースを仮想的に統合し、論理的な1つのデータベースとしてアクセスできるようにするミドルウェア。ユーザーは、背後にあるデータベースの構造を意識することなく、仮想データベースを介して必要なデータにアクセス可能である(図1)。

仮想データベースは、定義やルールを持つだけの論理的なデータベースであり、実行時にデータを抽出する。検索対象のデータソース(既存のデータベースなど)に対し、JDBC経由でSQLを発行し、検索結果のデータを取得する。データウェアハウス(DWH)のようなデータの再構成作業が不要で、データ生成のタイムラグがなく直近のデータを取得可能である。

アプリケーションからは、JDBCやODBCを経由して、DYNATREKの仮想データベースにアクセスする。一般のデータベースと同じように利用できる。エンドユーザー向けのツールとして、専用のビジネスインテリジェンス(BI)ツール「DYNATREK Viewer」も用意している。

新版「DYNATREK ver. 5.1」では、社内のデータネースを統合する機能に加えて、社外にあるSaaSなどのデータをAPI経由で取得できるようにした。

現時点では、RESAS(内閣官房・経済産業省)、約定値段情報API(東京証券取引所)、不動産取引価格情報取得API(国土交通省)などの統計情報APIや、SansanのSaaS「営業DXサービス Sansan」に接続可能である。API連携先のシステムは、主要なユーザー層である金融機関からの要望を受けながら、今後も随時拡張する。

目指すは人手を介さない自律改善─“プロセスマイニング×自動化”が生む次世代の業務プロセスとは?

DXの一環として業務プロセス改革が進むなか、業務の“未来像”も明らかになりつつある。社内外のデータとAIなどのデジタルツールを活用した業務の自律改善を可能とする「インテリジェント・ワークフロー」がそれだ。6月14日にオンライン開催した「プロセスマイニングコンファレンス 2022 LIVE」(主催:インプレス IT Leaders)のセッションでは、プロセスマイニングの意義や活用法、さらに自動化ツールとの連携によるインテリジェント・ワークフローについて、日本アイ・ビー・エムの鈴木篤氏と齋藤英夫氏が解説した。

継続的なモニタリングが業務プロセス改革を加速

DXの推進に向け、一躍脚光を浴びているのが、システムの多様なログを基に業務プロセスの可視化を実現するプロセスマイニングだ。それ抜きには、業務プロセスの“どこ”に、“どんな”課題があり、原因が“何か”の把握も難しく、どう見直すべきかの議論にまで至らない。

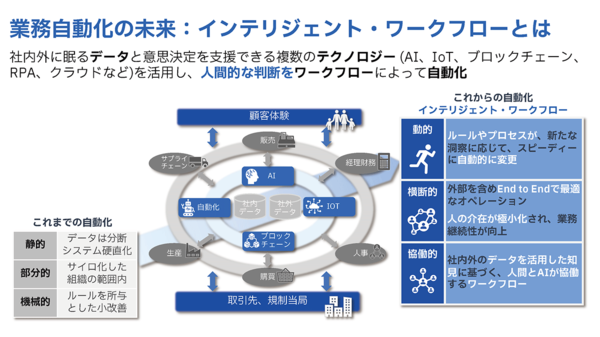

さらに、その先の業務の“未来像”もすでに明らかになりつつある。それが、社内外のデータとAIやIoT、RPAなどの最新技術を活用し、End to Endでの業務の継続的なモニタリングと、ワークフローによる人の判断の自動化を通じて、業務を自律的に改善する「インテリジェント・ワークフロー」だ(図1)。

日本アイ・ビー・エム(以下、日本IBM)のコンサルティング事業本部 オートメーションでマネージング・コンサルタントを務める鈴木篤氏は、「インテリジェント・ワークフローにより、人とAIの“協働的”なワークフローによる、ルールや業務プロセスの“動的”、かつ外部も含めた“横断的”な改革を通じて、業務最適化サイクルがさらに加速します」と説明する。

プロセスマイニングの成功アプローチ

インテリジェント・ワークフロー運用の鍵を握るのが、改善の判断材料を提供するプロセスマイニングであり、その導入を成功させることが推進に向けた最初の一歩となる。そのためには次のステップを踏むことが重要だと鈴木氏は訴える。

最初は、「役割や目的、ゴールの明確化」だ。プロセスマイニングは業務可視化の手段にすぎない。そこから価値を引き出すためには、当然、プロセスマイニングが何を担い、最終的なゴールのために現状の何を変えるべきかの明確化が不可欠だ。

次が、「分析対象の適切な選定」だ。いきなり複雑な業務の可視化に取り組んでも経験やノウハウ不足から成功はおぼつかない。そこで当初は成功体験を積むために、データが得やすいデジタル化が進んでいる業務や、関連システムが少なく課題が明らかな業務を優先するなど、段階的に取り組みを高度化させるべきだという。

その後、プロセスマイニングの意義の社内周知に向け、「対象決定後の早急な可視化」に取り組むとともに、「最終形を目指した取り組みの継続」を通じて、“あるべき姿”の実現に持続的に取り組むのである。

プロセスマイニングに必要な機能を包括提供

変更時のシミュレーションやタスク把握までカバー

日本IBMはこうしたプロセスマイニング活用支援ですでに豊富な実績を誇る。同社のコンサルティングを受けつつ海外拠点の業務可視化に取り組んだグローバルメーカーは、エリアごとの業務パターンの細かな違いを発見。頭打ち感のあった業務標準化と自動化の再始動につなげている。また、ある公益会社では、システム移行に必要なコアプロセスと例外プロセスの把握で成果を上げているという。

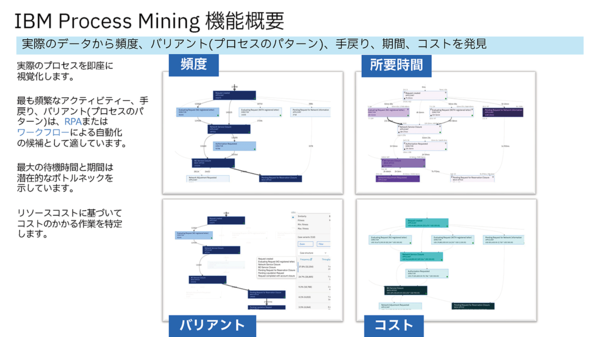

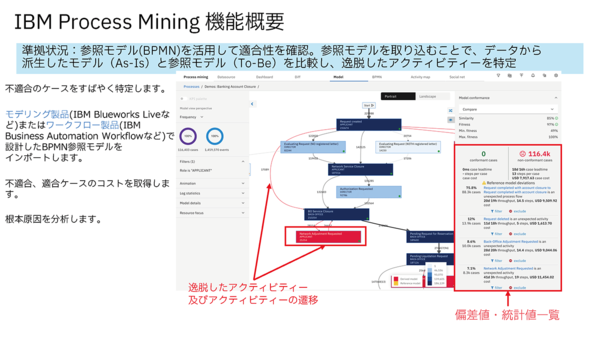

それらの施策の“中核”として機能したのが、IBMのプロセスマイニングツール「IBM Process Mining」だ。IBM Process Miningを端的に説明すれば、多様なシステムからのデータ抽出/変換や、PCログからユーザー操作の流れをたどるタスクマイニング、得られたデータのBPMN/XPDL参照モデルへのマッピングを通じたプロセスモデルの自動生成など、プロセスマイニングに必要なあらゆる機能を包括した製品と言える。

IBM Process Miningが行えることは極めて広範だ。まずは、ログデータからプロセスを即座にフロー図として視覚化することで「頻度」「所要時間」「コスト」などの明確化ができる(図2)。それらは、データ分析の結果、フロー図が色分けされたり、追記されたりなど分かりやすいかたちで明示される。

日本IBMのテクノロジー事業本部 データ・AI・オートメーション事業部でオートメーション・テクニカル・セールスを務める齋藤英夫氏は、「頻繁なアクティビティーや手戻り、バリアント(プロセスのパターン)は、RPAや自動化の候補となりますが、それらの特定も簡単です。待機時間の確認によりボトルネックも洗い出せます」と説明する。

モデリング製品やワークフロー製品で設計した、あるべき業務のBPMNモデルを取り込み、現状のモデルと突き合わせることで、逸脱したアクティビティーを偏差値や統計値などを基に特定。問題の根本原因の分析に役立てることもできる。BPMNモデルを外部ツールへエクスポートすることにも当然対応するほか、詳細なモデリングやワークフローの実装にモデルを活用できる。

個々のプロセスのリードタイムやコストなどのKPI設定により、準拠状況を色の“濃度”として容易に把握できるほか、「ルール・マイニング」によりプロセスモデルから分岐部分の条件であるビジネスルールの発見も可能だ。

より深い分析で活用が見込めるのが、ローコードによるカスタマイズに対応したダッシュボードだ。カスタマイズ用ウィジェットは30種類以上用意され、「それらを組み合わせて、調達ルール違反による購買や支払先別の金額把握なども容易に分析できます」(齋藤氏)。

プロセスモデルを基にした、RPAボットの追加やプロセス/ルール変更時のシミュレーションもカバー。プロセスの詳細把握では、すでに述べたタスク・マイニングが力を発揮する。

非定形業務の自動化を支援するIBM Cloud Pak for Business Automation

もっとも、プロセスマイニング技術が行えるのは、ログに基づく現状のプロセス可視化と、改善ポイントの洗い出しまで。業務改善のためには、改善施策の実施と効果確認に踏み出すことになる。

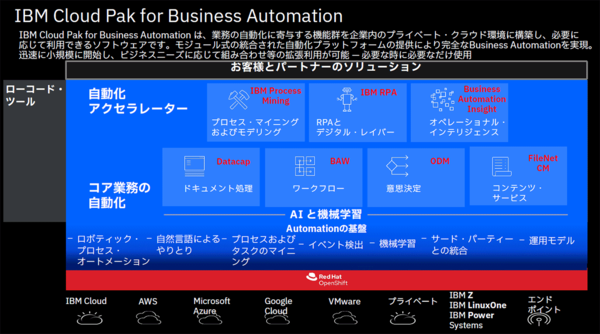

それらも含めて自動化したインテリジェント・ワークフローの実現に向け、IBMが用意するのが、業務自動化への活用を見込める機能群を企業内のプライベート・クラウド環境に構築し、必要に応じて利用できるソフトウェア「IBM Cloud Pak for Business Automation」だ(図4)。

IBM Cloud Pak for Business AutomationにはIBM Process Mining以外に、RPAの「IBM RPA」、AIのためのコンポーネント「IBM Business Automation Insights」などの自動化支援機能、さらにドキュメント処理やワークフロー、意思決定などのコア業務の自動化機能などを幅広く用意。必要に応じた利用拡張を通じ、自動化レベルの段階的な高度化が実現される。

「人手による作業などの単純業務を皮切りに、管理、判断など、非定型業務の自動化を推し進めることで、人がより専門性の高い業務に集中できるようになり、より大きな収益向上やコスト削減につなげられます。IBM Cloud Pak for Business Automationは、まさにその点を支援する製品に位置づけられます」(齋藤氏)。

日本IBMでは、プロセスマイニングを計画中の企業を対象に、「熟練者の知の継承」をテーマにしたオンラインによるIBM製品のデモンストレーションを実施中だ。同デモへの参加を通じ、熟練者のノウハウを仕組化して継承するためのプロセスマイニングの具体的な使い方やメリットを確認できるだろう。

「プロセスマイニング」と「多様な自動化技術」を両輪に、日本IBMのDX推進に向けた存在感は今後、さらに増していくはずだ。