本当の底辺高校の子供たち【コトバから考える社会とこれから】 €$

サンデルによるメリトクラシー批判が話題になっているようなので、この記事においても日本の教育格差について自分が見た事情をお話させて頂こうと思う。この春先にカズオ・イシグロの『クララとお日さま』を読んで以来、「メリトクラシー」という言葉がひっかかるようになった。あの小説を振り返ると、ときどき、向上心を抱くこと自体の是非まで賭金にされているよう感じられることがあるためだ。メリトクラシーは個人の承認欲求とも深くつながったものであり、場合によっては、個人のみならず、その人物の出自である特定の社会集団(コミュニティや民族など)の誇りにつながることすらある。そこからダイバーシティのあるインクルーシブな社会を構想していく際に外せない言葉のように思えるのだ。

以下の文章は2014年に書いたブログ記事の改稿だが、教育格差はその当時から現在まで引き続き拡大し続けている。今はもっと酷いだろう。

ちなみにこの記事は自分が教育という営みに絶望する前に書かれたものだ。

教育困難者に向けた教育ボランティアを3年ほど行った結果、いまの自分は大学受験を経由した階級上昇は「困難」ではなく「不可能」であると考えている。

その考えに行き着いた経緯については、こちらの記事を読んで頂きたい。

ー

ー

数年ほど前にヒットした「ドラゴン桜」という漫画をご存知でしょうか。

「経営破綻寸前の超底辺高校の生徒2人が様々理由から東京大学を目指す」というストーリーで、TVドラマ化や小説化なども成し遂げた受験漫画の代表的作品です。

特に「底辺高校の生徒が1年で東大に合格」というストーリーのインパクトは強く、「受験のシンデレラ」や「ビリギャル」など多くの後続作品を生み出したり、作中で紹介された受験テクニックを元にした参考書が出版されたりと社会的にも多くの影響を与えました。

さて、そんな「ドラゴン桜」ですが、この作品を読んだことのある方はみな同じ疑問を持ったと思います。

作者は疑似ADHDについてどれだけ知っているの?

「この漫画に書いてあること、本当なの?」と

教育産業に従事する者としてお答えします。

「ドラゴン桜」に書かれていることは、嘘です。

目次

ドラゴン桜に出てくる生徒は超底辺高校の生徒ではない

「ドラゴン桜」に書かれている最大の嘘は、主人公の2人が底辺高校の生徒ではない、という点です。

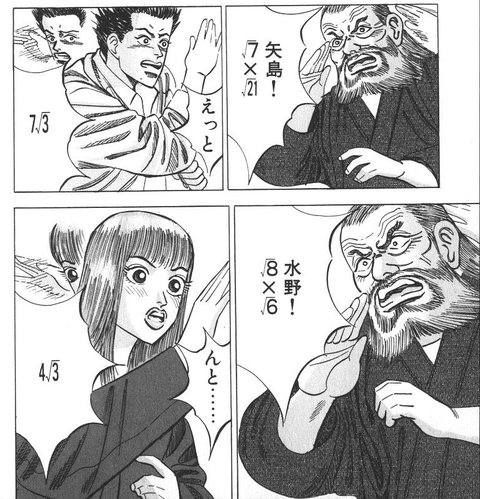

僕の見る限り、主人公らの学力偏差値は同年代全員を偏差値で表した場合50~55程度はあるでしょう。例えばこのシーンを見てください。

これは2人が勉強をはじめて1日目のシーンです。

平方根は中3の学習内容ですから、少なくとも主人公ら2人は中3の簡単な計算問題を途中式などなしで暗算できるということになります。これは底辺高校の生徒には絶対に不可能な行為です。

このシーンもそうですね。同じく英語の学習を始めて1日目に主人公らが書いた英作文です。

正しくアルファベットが書ける、中学生程度の英単語が書ける、簡単な英作文が書ける、これら全て底辺高校の生徒には不可能なことです。

所々にミスはありますが例えば

I isn`t see dreem.

などは

主語(S)述語(V)目的語(O)の並び順を知らないと書けないミスです。

だいたい中3で学力偏差値が60程度の生徒であれば提出するような英作文だな、といったところですね。日本全体の教育レベルを考えると明らかに平均より上のレベルです。

以前

という記事でも書きましたが、今や日本の教育現場では

3割が小学校までに

5割が中学校までに

7割が高校までに学習カリキュラムについていけなくなる

こう言われています。この「カリキュラムについていけなくなった子供たち」の学力はついていけなくなった時点で止まりますから、高3生の3割は小学生レベルのことが理解できていない、というのが現状です。

つまり中3でやるカリキュラムをこなせるレベルがある主人公たちの学力は、明らかに平均より上、ということになります。「超底辺」なんてあり得ません。明らかに彼らの学力は平均以上です。

偏差値は嘘をつく

「自分はこの程度の英作文や計算は余裕だったけど、高校の時の偏差値は50以下だった」

という反論もあるかもしれませんね。しかし本当なんです。「偏差値」って簡単に嘘をつくんです。

まず理解して欲しいのは「偏差値」というのは「ある集団内で自分がどの位置にいるかを図る数字」だということです。ですから例えば有名予備校主催の模試などでは偏差値は低く出る傾向がありますよね。

先ほど僕は「ドラゴン桜」の主人公たちの偏差値を50~55、と推定しました。

注意して欲しいのは「同年代全員を偏差値で表した場合」という前提の元の話だということです。

基本的に学力下位の子供たちは模試を受けません。よって、基本的に模試というのは学力上位層内だけの競争になります。その競争の中で「偏差値50」と言われても、それはあなたが同学年の中で平均的な学力にある、ということではないのです。

そうではなく、「模試を受けるような学力上位層の中で平均的位置にある」ということなのです。

なので、基本的に偏差値というのは学力を表すのに向いていないのです。小3レベルの学力の生徒と高3レベルの学力の生徒を比べるとき「偏差値」で比べても何の意味もありませんよね。

だから本当は「習熟度」…つまりどのレベルの段階の学習を理解し終えてるか、という物差しで測らなければならないのです。しかし未だ日本では「偏差値」を唯一の物差しとして使う風潮が強く、このような混乱を生んでいるわけです。

本当の底辺高校の子供たち

では、本当の「底辺」層とはどんな子供たちなのでしょう。教育困難な児童に特に注力して塾などで教えていた経験からお話します。

まず基本的に「学校の勉強」、つまり数学や英語や理科や社会の知識はゼロに近いと考えて下さい。そのほとんどが小学校低学年レベルで止まっています。足し算・引き算・かけ算・割り算などの四則演算ができない子供も珍しくありません。

それどころか、いわゆる「常識」が欠落している子が大量にいます。

例えば僕の生徒には

「植物が育つには水が必要」

という知識を知らない子供がいました。高校生の話です。「干ばつによって凶作が起きた」という内容の文章(小4の問題)が全く理解できていない様子だったので、「どこから理解できていないのか?」を詳しく調べた結果、上の知識が欠落していることが判明しました。

驚かれる方も多いと思いますが、特に知能に問題を抱えているわけではありません。現に僕が担当した後はみるみる成績が伸び、1年半ほどで高校レベルの単元についていけるようになりました。単に「知らなかった」「知ろうとしなかった」だけなのです。

他にも「税金」や「法律」などの基礎的な社会科の知識が欠落している子供もいましたし、四文字熟語はおろか簡単な熟語(たとえば「音読」や「用心」など)が読めない、意味がわからないという高校生もいました。

また「ペンを持って字を書く」という行為をほとんど全くしたことがない子が多いので、指の筋力が弱く、字を書いたり計算をしたりするとすぐ指が疲れてしまう子がほとんどでした。

「ドラゴン桜」では「1日16時間勉強合宿」というのを1日目に行うのですが、本当の「底辺」の子供たちにはとても無理でしょう。集中力・やる気以前に、まず筋力的に不可能だからです。

これが今の日本の教育現場の事実です。こういった子供は特別な「例外」ではなく今や普通に存在します。

本当の「底辺」は可視化されていない

上で紹介したような子供の話を友人に話すと、大抵信じてもらえません。「ありえない」「そんな人見たこと無い」「常識的におかしい」などという反応が返ってきます。

誓って言いますが、上の事例は全くの誇張のない事実です。自分が実際に塾や家庭教師先で見た子供たちの例をお話しています。

では、なぜこういった子供たちの問題が可視化されていないのでしょう。

恐らく、それは今の日本の「学力の二極化」とそれに伴う「階層化」に原因があります。

現在日本では急速に学力の二極化、つまり「出来る子」と「出来ない子」の格差が開いていく現象が進行しています。すると何が起こるか。「出来る子」は「出来る子」だけで、「出来ない子」は「出来ない子」だけで集団を組むことが多くなるのです。つまり学力によって子供世代から既に「階層化」が始まってしまうわけです。

特に中学受験などで早い時期から私立校に通うと、この傾向には拍車がかかります。例えば「中高一貫校から有名大学」のようなコースを辿った方は、恐らく社会に出るまで、いや社会に出た後も上であげたような低学力層の人間と触れ合うことはないでしょう。まさに階層が出現しているわけです。

この階層化は、マスメディアにおいても見ることができます。特に新聞・テレビなどはどこも超名門大学出身者に占められていますから、基本的に低学力層の情報はあまりメディアで発信されません。例えばメディアに出てくる「先生」は基本的に灘や開成などの超進学校の教師や、大手有名予備校の名物講師など、高学力層のみのターゲットを絞って教育を施している方がほとんどです。

「ドラゴン桜」の底辺高校描写は、まさにこの「学力の二極化」と「階層化」による無知が産んだものだと思います。東大に入るための受験テクニックは豊富に知っているが底辺校の現実は知らない、だからこんなチグハグな物語を作ってしまう。

「底辺から1年で東大に!」というキャッチは確かに魅力的でしょう。

受験期にある生徒にも、生徒のご両親にも耳に心地よく聞こえるはずです。

しかし、教育の現実は違います。本当の底辺レベルにいる子供たちが東大レベルにまで進むためには、どんなに少なく見積もっても2年、できれば3年程度の時間は必要です。

偽りの希望は結局のところ絶望しか生みません。「ドラゴン桜」式の勉強方法を本当に底辺レベルの子供が真似しても、決して上手く行きません。

それどころか勉強が嫌になり、自分に自信をなくし、完全に「学習」というもの全てから遠ざかってしまうと思います。「売れるから」「キャッチーだから」という理由で、多くの子供たちの将来に悪影響を及ぼしかねない本を売りさばく行為には、はっきり言って嫌悪感を覚えます。

本当に「底辺」の位置にいる子供たちに必要なのは、「1年で東大!」式の見せかけの希望ではなく、学びというものが持つ力や意義を教えることや、我々の世界が持つ不思議や魅力を知る行為がどんなに楽しいものかということ、どんな人間にも学び学習する力は備わっているんだということを、ひとつひとつ地道に教えていくこと。そして基礎的な学力をゆっくり着実に備えさせて行くことだと思います。

「1年で東大!」「東大に入れば人生が全てうまく行く!」「東大に入れなければ最悪の人生になる!」的なドラゴン桜のメッセージは、決して子供たちの好奇心や向学心を刺激しません。これが刺激するのは欲望と恐怖だけです。

そして、欲望と恐怖からは決して本物の「学び」は生まれないのです。

功績だけで人の優劣ははかれない! サンデル教授が批判するメリトクラシーの功罪。

能力主義、あるいは功績主義とも訳される「メリトクラシー」。個人の努力や実績次第で、社会的地位を向上させ得るとする概念は、資本主義社会の原動力でもあったが、今、そこに潜む危うさも指摘される。「メリトクラシー」の功罪とは?

パンデミックに襲われた世界各地で、エッセンシャルワーカーへの認識が大きく改められた。行き過ぎたメリトクラシーの弊害とも指摘される学歴偏重社会のパラダイムシフトとなるのか──イギリスでは、人々が収入よりも満足度を追求し、興味や適性に合う職業を選択する傾向に。伝統遺産クラフト協会によると、茅葺き屋根職人、石工など一時絶滅しかけた職種に近年働き手の増加が見られるという。また、1970年代半ばに62だった独立系チーズ製造者は現在 300あまりに。AI の台頭で従来の職業が減ることなどの見通しもふまえて、教育分野でもクラフトや料理、デザイン、アート、音楽を重視するべきだという意見が上がっている。

ハーバード大学のマイケル・サンデル教授は世界的なベストセラー『実力も運のうち 能力主義は正義か?』の中で、メリトクラシーを「自分の運命は自分の能力や功績(メリット)の反映だという考え方」と定義する。その起源は聖書を基盤とする西洋の道徳的直観にあり、「富は才能と努力のしるしであり、貧困は怠惰のしるしである」という見方だ。

ギフテッド教育はメリトクラシーを強化する?

ニューヨークのデブラシオ市長は10月、生まれ持って“才能のある”子どもたちを対象とした教育プログラム「ギフテッド&タレンテッドプログラム」の見直し計画を発表した。同プログラムに子どもたちを合格させるために家庭教師などを雇う親の競争激化も指摘され、受講生の75%を白人とアジア系が占める事実も批判の対象だった。日本での導入が検討されるギフテッド教育もまた、学力偏重の価値観を強化するのではないかという意見も強い。

才能と努力によって成功を収める機会を平等に与えることは一見、不正義がない公平な社会のあり方のように思える。しかし、『メリトクラシーの法則』(1958年)の中でこの用語を生み出したイギリスの社会学者マイケル・ヤングは、階級社会の壁が崩壊して純粋な能力主義が実現した社会の弊害として、人が勝者と敗者に分類され、前者はおごりを、後者は屈辱を感じるようになると予測していた。

フランス・エリート主義の象徴、名門ENAが廃止に。

マクロン大統領は、エリート養成校の最高峰とされる国立行政学院(ENA)を2022年に廃止すると発表。マクロン含め歴代大統領や首相の多くを輩出したENAは、仏政府への抗議を示す「黄色いベスト運動」を招いた原因の一つでもであるとされ、一部の恵まれた層がフランスの政財界を独占することに繋がる元凶としても批判される。同国ではENAに代わり、より幅広い社会層の若者が入学可能な「公共サービス学院」設立も予定される。

実際、近年はメリトクラシーによって多くの先進国で学歴偏重が生じ、社会の不平等を強めている。多くの先進国では、親の収入や文化的資本(家に本があるか、博物館や美術館に行く機会があるかどうかなど)が子どもの学力に大きく影響しているとのデータがあるにもかかわらず、一流大学に入学、卒業した“勝者”は、恵まれた状況を自分の努力の結果だと思い込んでいる。そして“敗者”は自尊心の喪失と自責の念にさいなまれ、困難な状況に陥っているのは「本人の努力が足りないせいだ」として切り捨てられる。

そんな“敗者”が不満を爆発させてポピュリズム(大衆迎合主義)の台頭を招いたことは、多くの政治学者が指摘している。ロンドン大学キングスカレッジのアナンド・メノン教授は、過去数十年間にわたりメリトクラシーが君臨した結果、社会的地位を得られなかった人々が怒りの矛先を移民に向けてブレグジットを支持し、庶民の味方を強調したボリス・ジョンソン首相に投票したと分析する。

だが、2020年にジョンソン政権下のイギリスで職を失った/収入が減った人は、大学卒業者の場合は7%であるのに対し、それ以外では17%に達した。コロナの影響で格差はさらに拡大している。

イギリスのジャーナリスト、デイヴィッド・グッドハートは、メリトクラシーの根本的な問題点は、低学歴者による労働の社会的地位の低下にあると指摘する。「頭を使う労働に法外な見返りを与え、手と心を使う仕事(肉体労働や看護・保育など)の尊厳と金銭報酬を減少させてきた」というのだ。

しかし、希望の光はある。パンデミックは、ワクチンの開発者や医者と同様に、看護師やスーパーの店員、運転手などのキーワーカーの存在が社会にとって不可欠だという事実に、遅まきながら人々が気づくチャンスとなった。グッドハートは「メリトクラシーはある程度は必要だ」としつつも、「学力だけで人の優劣を測ることをやめ、人間の幅広い能力や適性の価値を認めることで、報酬と評価の再分配を行い、頭脳労働と単純労働のバランスを取り戻すことがよりよい社会への解決策となる」と語る。コロナ禍の教訓を、今後、長期的な価値観の転換につなげられるかどうかは、私たち一人ひとりにかかっている。

メリトクラシーは、ダイバーシティの敵なのか、味方なのか?【ダイバーシティ時代のクリエイティブ論考】

こんなことを気にし始めたところでタイミングよく、メリトクラシーを扱ったベストセラーの邦訳が登場した。マイケル・サンデルの『実力も運のうち 能力主義は正義か?』がそれだ。もっとも先述したメリトクラシーに対する疑念についてとりあげるなら、原題の"Tyranny of Meritocracy(=メリトクラシーの暴政)"の方がわかりやすい。大事なのは「暴政=tyranny」の部分で、「行き過ぎた」メリトクラシーがいけないのである。そのようにしてメリトクラシーを批判的に扱っている。ここでは、この本を導き手にしながら、今日におけるメリトクラシーの輪郭を明らかにしてみたい。

まず、この本でメリトクラシーは「能力主義」と訳される。確かに日本ではそのように理解されるのが普通だ。ただ、この訳語はちょっとアメリカで感じたニュアンスとは違うな、と思っていたら、そのことは巻末の「解説」でも指摘されていた。そこでは代わりに「功績主義」が勧められている。「能力主義」というと、ある人の内部に予め備わった「潜在的な能力」が想定され、場合によると、その人のもつ才能=本質まで示唆してしまうこともある。それに対して、「功績主義」の方は、その人の才能だけでなく、運や人脈まで含めて、とにかくその人が動員できたもののすべてによって得られた結果や成果の方に焦点が当たる。

もちろん、その「成果」からさかのぼって、その人にはそれほどまでに困難なことをやり遂げるだけの力や才能があったのだ、と解釈されるから、行きつく先はやはり「能力」ではないか、といわれれば、確かにそうなのだが。それでも、最初に注目する先が、その人がなした「成果」か、その人に内在する「能力」かでは、人びとの受ける印象は大きく変わってくることだろう。

ちなみに個人的には「実績主義」かなと思っていた。それは、留学していたときに、「シニョリティ(seniority)」という言葉をよく聞いたから。年功序列の「年功」とはちょっと違うのだが、要するに「蓄積された経験の尊重」のことだ。アメリカ社会といえば、若い人でも才能さえあれば一気に頭角を表すことができるイメージを持ちがちだが、実際は、然るべき成果を伴う経験の蓄積を尊重する社会だった。その分、成果の評価についてはシビアである。

もちろん、ずば抜けた才能の持ち主ならいきなり高位の役職に抜擢されることもあるのだが、そのような「天才=ジーニアス」クラスの逸材となると、アメリカ社会の場合、子どものころに何らかのコンテストやスカラシップで見いだされ、普通の児童が歩むルートとは別ルートの英才教育が施されることも多い。「ギフト」は神が与えた天賦の才として尊ばれるのだ。

勝ち組の「モラル」を問う。

裏返すと、そのようなルートに乗らなかった子どもたちは、ごく普通に学業の成果を競い合うことになる。その世界では、才能だけでなく経験もまた重要な評価基準になる。むしろ、経験機会を増やすことで然るべき人とのつながり(=コネ)を確保し、それを使って望む場所を目指すわけだ。

その際、初期値としての「わかりやすい実績」が学歴であるのはアメリカ社会も変わらない。先ほどのサンデル本が論じるのもこの点についてだ。したがって「メリトクラシー=能力主義=功績主義」といいながら、その対象の多くは大学ならびに大学生である。

批判のひとつは、大学入学の成否を、ある若者個人の「功績」としてカウントするには、本人の能力に加えて生育環境の影響を無視できないことに由来する。要するに、親が裕福なら子どもの学習環境も良くなり(たとえば私立の進学校に通える)、親が志望校の卒業生ならさらに有利になる、ということだ。それではさすがに不公平であり、何らかの是正が必要だ、というのがサンデルの指摘だ。

その上で、さらに彼が気にかけるのは、そのような最初からハンデのある、その限りで「不公平」な勝負(=入試)であるにもかかわらず、有名校の大学生の多くは自らの「能力」を過信し、以後、勝ち組という自己認識の下で振る舞っていく。それこそがメリトクラシーの暗部であり、結果、人びとのモラルを低下させ、公共心も失わせてしまう。

もっとも、こうしたサンデルのメリトクラシー批判は目新しいものではなく、そのため、彼の議論への批判も多い。よくある反論はたとえば、有名大学の卒業生が皆、それほどまでに増長するわけではない、というものだ。

実際、サンデル本と同じタイミングで書店で平積みされていたものとして、タラ・ウェストーバー『エデュケーション』やエスター・ウォジスキー『TRICK』を見かけたのだが、いずれも、メリトクラシーという仕組みをいかにうまく使って自分の価値を高めたり、自分がいた世界から抜け出したりするか、ということが強調されていた。

その点で、一種の自己啓発本ともいえなくもないのだが、興味深いのは、先ほどの二冊はいずれも白人女性の手による著作であることだ。ウェストーバーに至っては副題が「大学は私の人生を変えた」とある。今いる境遇から抜け出すための手立てが教育しかない人たちは確かに存在する。そのような人たちにとってメリトクラシーは、アクセスは確かに容易ではないかもしれないが、しかし不可能ではないものとして、できる限りうまく利用することを考えるべきものなのだ。

「はしご」があることの意義。

サンデル本にどこか釈然としないところがあるのは、こういうところだ。メリトクラシーそのものの有効性に疑問を呈することで、端的にマイノリティが社会的はしごを上るために高等教育に訴えることまで阻害してしまうように思える。

もちろん、サンデルにはそのような意図はない(はずだ)が、そのように読まれてしまっても仕方がないところがある。それは、たとえばヒラリー・クリントンやバラク・オバマによるメリトクラシーへの言及に対して鋭い批判を加えているところだ。だが少し考えれば想像できることではあるが、高等教育機会を社会的はしごを上るための突破口として使い切り、大統領にまで「上り」詰めた(ヒラリーの夫の)ビル・クリントンとバラク・オバマの2人は、彼ら自身が、メリトクラシーを社会的上昇手段とみなす民主党の基本的価値観の正統な体現者であったわけだ。ビル・クリントンは、ジョージタウン大学を卒業後、ローズ奨学生としてオックスフォードに留学し、イェール・ロースクールでJD(法学博士)を取得した後、政治の世界に入った。オバマは、コロンビア大学を卒業後、シカゴでコミュニティ・オーガナイザーとして働き、ハーバード・ロースクールでJDを取得した。オバマの場合は、黒人初のハーバード・ローレビュー編集長まで務めていた(オバマの自伝である『マイ・ドリーム』も「黒人初」の偉業への関心から執筆機会を得ていた)。2人が学歴勝者であることは言うまでもない。だが、南部アーカンソー出身のビル・クリントンは、白人といっても、ホワイトトラッシュ的な環境で育った。オバマにしても、白人と黒人との間の混血であるにもかかわらず、アメリカの「血の一滴ルール」の下で自動的に黒人として認知されてきた。ともに実父ではなく継父と父子関係をなすという複雑な家庭環境をもっていた。このような立志伝のある人物を民主党支持者は大統領して好んだのである。そうした彼らが、支持者たちに対してもメリトクラシーの重要性を訴えること自体は、むしろ一貫性のあることと言えるだろう。加えて、彼らが政治家であることを考えれば、そうした自分自身の足跡を、メリトクラシーの一種の成功例として、人びとのロールモデルとして提示するのもおかしくはない。

ドナルド・トランプとの共通点。

サンデル本の奇妙なところは、このように民主党のビル・クリントンやバラク・オバマらに対しては辛辣であるのに比べて、共和党のトランプについてはそれほど批判をしていないところだ。言い忘れていたが、サンデルは民主党支持者である。

サンデルは、2016年のトランプの勝利(やブレグジットの結果)をみて、この本の執筆を考え始めたという。2016年のこの2つの事件の直後に言われていたように、トランプの勝利が、それまで民主党を支持していたホワイトワーキングクラスの票を奪ったことで達成されたことを真摯に受け止めたことから始まった。ホワイトワーキングクラスの多くが大学卒の学位を持たないため、その頃から確かに「メリトクラシー」は争点の一つとなっていた。サンデル本の原書の出版は2020年夏だが、それ以前にも著名な学者によるメリトクラシー批判の本は複数出版されていた。つまり、サンデル本の執筆意図もまた、なぜ民主党は2016年大統領選でホワイトワーキングクラスの票を失ったのか? にあった。そして、その理由は、学歴勝者の民主党政治家が増長したからだ、メリトクラシーでの勝利の条件として「教育」を強調しすぎたせいだ、ということにあった。

ここまでくれば勘のいい人はピンときたかもしれない。ワシントンDCの政治エリートを腐したトランプは、メリトクラシーを批判した点で、サンデルの姿勢と被るところがあった。その分、サンデルはトランプのことを正面切って批判するのが難しかったのではないか。

政治哲学の世界でサンデルが属するのは、広義の自由主義(リベラリズム/リバタリアニズム)への対抗としての共同体主義(コミュニタリアニズム)である。サンデルは、自由を尊ぶあまり、社会の個人への分解を進める自由主義全般に疑問を呈し、個人は共同体に生まれ落ちて成長するものだ、という論陣を張った。彼はそのことをレーガンが大統領に選出された1980年ころから変わらず主張し続けてきた。サンデルの仮想敵は、「リベラルな民主党政治家」と「リバタリアンな共和党政治家」だった。

棚上げされた問い。

だが、2016年を境に、サンデルが叩くべき「リバタリアンな共和党政治家」が表舞台からおおむね消えてしまった。トランプが共和党内で叩いた敵が、まさにサンデルのいう「メリトクラシーの勝者としてワシントンDCに巣食うエリートの共和党員」だったからだ。その象徴とみなされたのが、2代に渡って大統領を送り出したブッシュ家であり、中でも、祖父の七光でイェールに行きハーバードでMBAを取得したジョージ・W・ブッシュだった。ブッシュ家はテキサスの石油業で頭角を現した一族として紹介されるが、もともとはニューイングランド出身のWASP(White Anglo-Saxon Protestant)だった。

そのようなブッシュ家を、鼻持ちならない奴ら、と罵倒しながら、対抗馬であった(「W」の弟である)ジェブ・ブッシュを蹴散らし、2016年の予備選を勝ち抜いたのがトランプだった。「アメリカ・ファースト」を唱え、共和党内のグローバリゼーション推進派やその支えとなる経済的自由主義者たちに挑み、ホワイトワーキングクラスの票を獲得した。

とはいえ、ブッシュ家の立場は、民主党の中道派と呼ばれる人たちともマインドセットを共有するところがあった。その代表がビル・クリントンやバラク・オバマだ。その結果、サンデル本は、クリントン夫妻やオバマに対して厳しい批判をしながら、トランプに対する批判はあっても通り一遍のものにとどまるというねじれたものとなっている。

このようにメリトクラシーは、理想としては、出自によらず有為の人材を見つけ出し社会に送り出す点で、制度的にも心理的にもダイバーシティを掲げる社会の基盤となり得るものだ。だが、その反面、運用の過程で、選抜からこぼれ落ちた人たちを中心に、メリトクラシーというシステムそのものに反感を覚える人たちも同時に生み出す。その問題が噴出したのが2016年だった。

2021年にトランプからバイデンにアメリカ大統領が代わったことで、ひとまずこの問題は不問とされたが、しかし、問題が解決されたわけではない。そのことは頭の片隅においておくべきだろう。

本当の「メリトクラシー」を探して。

ひとつ厄介なのは、メリトクラシー批判は、サンデルのような大学教授にとっては、自分たちの権威の源泉である、大学を代表とする高等教育機関の権威も落しかねない副作用を抱えていることだ。実際、トランプの台頭もその現れであった。諸刃の剣なのである。

となると、メリトクラシーを扱うには、イシグロの小説くらいの曖昧さがちょうどよいといえそうだ。むしろ、『クララとお日さま』のような文学の形で、警鐘を鳴らしつつ、しかし可能性も同時に示す、という両義的な描き方のほうがよいといえる。

メリトクラシーの望ましい形態は、成功者が、自己の利益だけを追求せずに、サンデルも言うように「公的な善(Public Good)」にも配慮できる徳のある人格者であることだ。この点では、科挙という形でメリトクラシーと長年付き合ってきた中国や、儒家の教えとして士大夫の理想像を持つ韓国がサンデルにとってひとつの手本になるのかもしれない。

そういえば、サンデルには、『サンデル教授、中国哲学に出会う』という著書もあり、そこでは儒教とコミュニタリアニズムの比較・検討もなされていた。意外とサンデルも儒教のことを想定しながら、メリトクラシーのあるべき未来を模索しているのかもしれない。

カズオ・イシグロの『クララとお日さま』(2021)は、これからの未来を考える上で示唆に富む小説だ。

クララの物語の御伽噺としての側面は、以前に書いた書評を見てほしい。タイトルの通り、その骨子は、クララと太陽のおかげで少女ジョジーが救われる物語。AF(Artificial Friend:人工友だち)であるクララの人間観察からなる御伽噺だった。

だが、クララが語り部であったことは、『クララとお日さま』で描かれた近未来が、実のところ、クララ補正の効いた未来だったのではないか、という疑問を抱かせる。つまり、AFとして、「人間のお友だち」として作られたクララが見た世界は、最初から十分フレンドリーで、人間に対して好意的な解釈に傾いた、その意味でバイアスのかかった世界描写だったのではないか。

もしも、人間のキャラクターが語り部であったなら、もっと悲惨で酷薄な世界として描かれていたのかもしれない。もっと呪詛が込められた表現で溢れていたのかもしれない。

そう思うのは、書評でも触れたことだが、物語の最後で、クララが廃棄されていたからだった。あれほどまでに献身的に主人たるジョジーの幸せを願って行動をしていたにもかかわらず、ジョジーが大学に進学する際にクララは置いてけぼりにされ、その後は当たり前のように廃棄されていた。一台の家電としての「使い捨て」だ。作中で最も人間的だったクララが、最後には廃棄されるという事実は衝撃的だった。

だが、その事実を突きつけられた後、よくよく物語を振り返ってみると、この小説に登場する人たちのほとんどが、使い捨てされ得る、あるいはすでにされた人たちだった。

誰もが廃棄の対象となる。

クララのいる社会は、チャールズ・ディケンズが描いた19世紀末の産業社会を思い出させるような21世紀の情報社会だ。産業技術から情報技術へと社会の中核技術が変わることで、社会の編成原理が大きく転換した近未来。

AIの社会への浸透は、教育以外の分野にももちろん広がっており、たとえば、ジョジーの別居している父ポールはエンジニアだったが、今ではその職を追われ、同じように廃棄された境遇にある人たちとコミュニティをつくって生活している。そのコミュニティは、クララのいる未来のアメリカ社会では、エクストリームな集団としてファシストとさえ呼ばれている。

ここで一瞬、現代のアメリカに目をやると、ジョー・バイデン大統領は、この3月末に発表したAmerican Jobs Planで、橋や道路などの既存インフラの修繕と、EVや太陽光や風力による代替エネルギー用の新規インフラの建設を打ち出し、これらは高い学歴を必ずしも必要としないブルーカラー層に向けた計画であることを強調していた。グローバリゼーションによって、肉体労働もしくは単純労働からなる工場労働者の多くが仕事を失ったことへの対応だった。

だが、クララのいる未来では、むしろ、ホワイトカラーこそが次々と失職していく世界になっている。ホワイトカラーこそが廃棄の対象なのだ。そのとき、仕事に代わる、日常における生きがいは社会的通念としてどのようにして提供されていくのか。この小説はそのような問題を提起している。